Маяковский. Я — поэт

14 апреля, 2025

АВТОР: Дмитрий Аникин

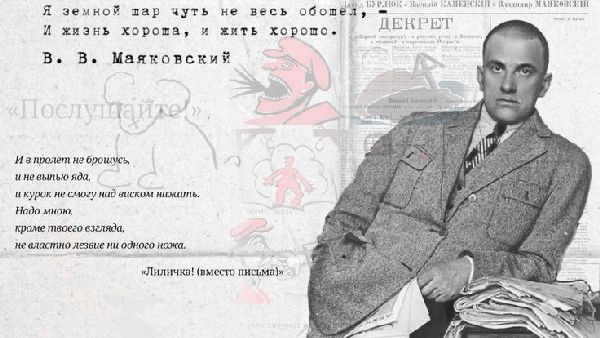

95 лет назад, 14 апреля 1930 года ушёл в вечность Маяковский

Гремит и гремит войны барабан.

Зовёт железо в живых втыкать.

Из каждой страны

за рабом раба

бросают на сталь штыка.

«Я — поэт. Этим и интересен», — начал Маяковский автобиографию «Я сам». Знал ведь, что вспоминать будут в первую очередь всё скандальное: жизнь в тройственном браке, дочь от американки, парижские приключения-злоключения, мотивы самоубийства. Как будто о каком-то хулигане Есенине говорят. Ведь даже то скандальное, что было частью литературного замысла: жёлтую кофту фата, стрельбу в зрительный зал, иные пощёчины общественному вкусу — вспоминают гораздо реже, чем обывательские сплетни.

В небеса запустил

ананасом.

С этих строк поэта-символиста Андрея Белого начался Маяковский. Удивление и восторг от нового слова разбудили дремлющий дар. Названия крупных произведений Маяковскому не удавались: «Облако в штанах» — уступка цензуре; трагедия «Владимир Маяковский» — так это сама цензура сослепу назвала; название поэмы «Война и мир» должно было указывать на полемику со Львом Толстым, но при реформе орфографии противопоставление пропало; «150 000 000» — так это, можно сказать, авторская подпись опять стала названием. А каких только глупостей и мерзостей не называли «Про это»! Про это — про что-то, значит, постыдное, про клубничку…

Сейчас Маяковского часто считают гением самопиара. Как будто в пиаре, самопиаре могут быть гении. Такая демократизация гениальности. Утешительный приз тому, кто не стал гением в поэзии. У Ахматовой было: «добриковский Маяковский». Смеляков писал, что Маяковского «доконали эти лили да эти оси». Но, кажется, настоящим, определяющим несчастьем в поэтической судьбе Маяковского была встреча с Давидом Бурлюком.

Кто такой Маяковский по сути своего таланта? Если бы в Париже в Палате мер и весов решили поместить эталонного русского символиста, то зачем далеко ходить? Вот он — Владимир Владимирович Маяковский: телосложение крепкое, рост высокий, зубы гнилые, везде видит символы. Но, попав к футуристам с их хамоватым бескультурьем и склонностью к простым путям в искусстве, Маяковский загубил себя. Готовый стать учеником (в самом настоящем, средневековом, библейском смысле слова), он искал Учителя, а чему он мог научиться у беззастенчивого дельца от искусства Давида Бурлюка или у медицински освидетельствованного сумасшедшего Хлебникова? Единственный стоящий поэт и человек среди футуристов был Бенедикт Лившиц, но он не обладал достаточным авторитетом, чтобы стать наставником. Маяковский был слишком груб и неотёсан, чтобы ему могла повредить выучка у Вячеслава Иванова или хотя бы у Брюсова.

Когда Маяковский писал детские стихи, то обращался к детям несколько свысока, намеренно, ради авторитета усугубляя гудение и без того внушительного баса. Не все дети могут это стерпеть. Многие его стихи для взрослых написаны в той же раздражающей манере. Обращаясь к Пушкину или к Солнцу в соответствующих стихах, Маяковский опять же не меняет тон. Всё потому, что говорящий не то чтобы не предполагает ответа собеседника, но этого ответа панически боится. Диалог невозможен. А иначе вся примитивная структура стихотворения, вся собранная по кусочку система доводов рассыплется. Вот и заглушается басом возможный ответ.

Мир огромив мощью голоса,

иду — красивый,

двадцатидвухлетний.

«Облако в штанах» следует читать в возрасте до двадцати двух лет. Пока мощь поэтического голоса пересиливает общефутуристические глупости, политические штампы. Пока можно всерьёз относиться к ницшеанству, недопереваренные куски которого тут и там смердят посреди текста. «Ваше слово, товарищ маузер». Вспоминал ли Маяковский эти слова, приставляя к груди револьвер соответствующей марки? Или «бойтесь данайцев, дары приносящих» — ведь маузер был подарен друзьями из ОГПУ?

Наверное, есть вещи, над которыми не стоит смеяться: аукнется и откликнется этот смех самому смелому, ни в чох, ни в сон не верящему хохотуну. Стихотворение «На смерть Есенина» при всей нарочитой уважительности — оскорбительно.

Нет, Есенин,

это

не насмешка.

В горле

горе комом —

не смешок.

Вижу —

взрезанной рукой помешкав,

собственных

костей

качаете мешок.

Потому Маяковский так и расшаркивается, так и оправдывается, что понимает: насмешка, и тем хуже, что она совершенно против воли получается, такую не ухватишь, не исправишь. «Сделать жизнь значительно трудней» — да это посмертная пощёчина Есенину, мокрый звук удара по ещё не остывшему трупу.

Чтобы

врассыпную

разбежался Коган,

встреченных

увеча

пиками усов.

Комментарий к этим строкам в одном из сборников: «В статье «Как делать стихи?» Маяковский подчёркивает, что образ Когана в стихотворении является собирательным». Знаменитая лесенка Маяковского. «Нет, Есенин…» — так позвольте, это же хорей! Нет, это лесенка Маяковского. А в чём, собственно, разница? Ну, так ведь он — поэт-новатор. А… тогда понятно.

Убогое визионерство Маяковского. Как будто он учился тайновиденью у своего любимого Чернышевского, куцое воображение которого не шло дальше хрустального дворца, где в каждой комнате швейные машинки, швейные машинки, швейные машинки. И так далее, и тому подобное.

Действие «Клопа» происходит в Тамбове, а потом мы видим Тамбов будущего, весь в сверкании неизвестно чего. На первый взгляд кажется, что было бы лучше оставить в пьесе три комедийных действия, живописующих нэпманскую жизнь, и четвёртое — пожар на свадьбе как законное инфернальное завершение драмы, шаги Командора за Присыпкиным — Дон Жуаном. Но нет, так вся глубина пьесы исчезла бы. То, что происходит в будущем, делает комедию высокой трагедией.

Ненавижу

всяческую мертвечину!

Обожаю

всяческую жизнь!

Воскресили Присыпкина, и он очутился в будущем. И вот четыре действия герой вызывал живейшее отвращение, а теперь смотришь — и оказывается, что он в этом прекрасном новом мире единственный, кто остался человеком. Один среди усреднённых личин, среди модифицированных заменителей, идентичных натуральному. И начинаешь ему, мерзавцу, сочувствовать, как живой живому среди обставшей великолепной мертвечины. Мы, может, и клопики, и кровь в нас — это чужая кровь, и она ни горяча, ни холодна, она тёпленькая, но это — живая кровь, кровушка… А у этих? Протоплазма!

С возрастом Маяковский стал писать всё лучше и лучше, а стихи получались всё хуже и хуже. О Маяковском, если судить исключительно по его стихам, нельзя сказать, глуп он или умён. Я не знаю ни одного другого поэта, в чьих строчках было бы так мало собственных мыслей. По верному некрасовскому замечанию: «Что ему книга последняя скажет, / То на душе его сверху и ляжет». Даже Северянин до маяковской священной пустоты чуть-чуть не дотягивал. Хотя и претендовал. Наверное, поэтому Маяковский с таким ожесточением набрасывался на «божественного Игоря» по поводу и без повода.

В стихах Маяковского много литературной злобы дня. Но полемику он вёл исключительно с литературными мизераблями. Даже в предсмертной записке, где надо бы соблюсти масштаб, не удержался и упомянул Ермилова. Должно быть, Маяковский чувствовал в Мартине Идене родственную душу. Пошлая и сентиментальная история, рассказанная Джеком Лондоном, стала литературной основой для фильма «Не для денег родившийся», где Маяковский не только сыграл главную роль, но и был автором сценария. Но литература не любит точных параллелей, делая исключение только для бульваров. Мартин Иден покончил с собой на высшей точке своей славы.

Безмысленность давала простор амбивалентности. Маяковский не принял Первую мировую. «Мама и убитый немцами вечер», «Вам!», «К ответу!» — это далеко не все его антивоенные стихи, замечательные стихи, широко известные стихи. И тут же, в первом томе полного собрания сочинений, правда, мелким шрифтом, напечатаны ура-патриотические частушки. «О панталоны венских красоток / Вытрем наши штыки». Как это совмещалось? Я думаю, что никакого противоречия поэт не чувствовал.

После революции Маяковский с упоением громил мещан — и умилительно любил свою уютную мещанскую жизнь. Любовь к СССР — и тоска по Парижу. Крики «долой!» — и работа в рекламном бизнесе. Как говорил Флобер: «Жить как буржуа, а мыслить как полубог!» «Широк русский человек, я бы сузил», — возражал ему Достоевский.

Ешь ананасы, рябчиков жуй,

День твой последний приходит, буржуй.

Для мемуаристов было обязательно написать о рябчиках, подававшихся к столу в Гендриковом переулке. «Маяковский был и остаётся лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи», — написал Сталин. За этими словами так и слышится недобрая усмешка в знаменитые усы. Это как, прочитав бездарнейшее стихотворение Горького «Девушка и смерть», лучший друг всех писателей сказал: «Эта штука будет посильнее “Фауста” Гёте». Маяковский насмешки не услышал, а Горький не понял.

Маяковский был завзятым игроком. Каждый раз он играл так, как будто на кону была его жизнь. Есть версия, что и последнее его самоубийство тоже было игрой. В барабане был один патрон. Русская рулетка. Если бы не один шанс из шести, прожил бы ещё несколько месяцев до следующей попытки.

В конце 20-х Маяковского сбросили с парохода современности. В 1968 году ему присудили премию Ленинского комсомола. Если бы не революция, Маяковский покончил бы с собой году к восемнадцатому-девятнадцатому, никак не позже. Маяковский мог писать только о самом себе или отвечать на непосредственные раздражители вроде войны. О себе он писал много, с удовольствием и талантливо. Я! Эта тема не могла наскучить Маяковскому, но вот публике — другое дело. Перепевы «Облака в штанах» должны были закончиться, а дальше что? Никакой собственной мысли, ведущей творчество, не было. Писать о том, что видишь? Для этого надо было знать жизнь, а Маяковский был человеком поверхностным и неприметливым. Ему нужны были яркие краски, примитивные впечатления, а таких немного.

Революция уничтожила Россию и начала строить на её месте новую страну. Хорошо ли, плохо, но стало о чём писать. И всё так перемешалось, что никто ничего не понимал. И тут-то Маяковский был свой среди своих. Суть русской революции — это крайнее упрощение русской жизни. Примитивная страна нашла себе примитивного поэта. Но к 1930 году Страна Советов была описана полностью, вдоль и поперёк. И никаких больше коренных преобразований не намечалось. О чём писать? Не о чем писать!

Надо обладать совершенным непониманием поэзии, чтобы не чувствовать, что после вступления к поэме «Во весь голос» никакая основная поэма, никакой дополнительный текст невозможен. И отрывки прямо говорят: инцидент исперчен. Это как пушкинские отрывки: ни убавить, ни прибавить, такая твёрдая форма, разомкнутая в бесконечность.

Маяковский разучился писать без социального заказа. Рабочая лошадь не знала, куда идти, если не понукают. А понукать перестали. Он пришёл в РАПП готовый работать, его приняли, но не загрузили. Кризис перепроизводства. Обычный безработный мог пойти на биржу труда, а поэту куда податься? Маяковский разочаровался в революции? Какая глупость. Ни в чём он не разочаровывался; ему бы свистнула советская власть, он бы с радостью прибежал:

…Из себя

и то готов достать печёнку.

Мне не жалко, дорогая,

ешь!

Для того чтобы разочароваться, надо хоть какое-то собственное мнение иметь. А вот советская власть в нём, видимо, разочаровалась. А что прежние водители Маяковского? Бурлюк эмигрировал. Лиля Брик? Она хоть и помыкала, но без прежнего энтузиазма и, главное, стала понукать просто по-женски, а не в литературном плане. Да и вообще, прошли те времена, когда у поэта мог быть частный, не государственный заказчик. Можно, конечно, писать на свой страх и риск, частнопредпринимательски, как Мандельштам, но для Маяковского это не вариант.

Полнокровие таланта при вынужденном безделье оказалось убийственным. Поэта можно оценивать только по качеству его стихов, и это самая невыгодная шкала для Маяковского. Без кричащего, лишнего и отвлекающего антуража перед нами оказывается талантливый поэт Серебряного века, но никак не гений, никак не новатор. Один из второго ряда русского модернизма. Положение, между прочим, весьма и весьма почётное. «В иных веках, в иной отчизне» он, может, и стал бы первым поэтом, а так… если только по росту. Громкость голоса и гигантомания образов не должны обманывать внимательного читателя. Как ни ломай, ни коверкай иерархию, но невозможно втиснуть Маяковского в топ-10 поэтов Серебряного века. Но невозможно и вспомнить Серебряный век, не вспомнив одновременно Маяковского, тогда как некоторые истинные гении полузабыты. Замечательное русское слово «полузабыты»: будто бы всё ещё не так плохо, как на самом деле.

Маяковского называют тончайшим лириком, потому что сравнивают его любовную поэзию со «Стихами о советском паспорте». При таком сравнении любая лирика — тончайшая. Необычайная нежность его натуры постулируется на том основании, что натура была всё-таки нежнее его площадных агиток. Всё дело в точке отсчета, а она для Маяковского была очень выгодной.

Иногда представляется, что Маяковский не был человеком в полном смысле этого слова. Даже знаменитый тройственный роман был насквозь литературным, нужным исключительно для комментариев к любовной лирике. Статья «Как делать стихи?» на первый взгляд кажется смешной и глупой, а как вчитаешься, так очень точной. Маяковский — это делатель стихов, производитель строк. Чистой воды ритор. Дайте только тему — любую разовьёт. Импровизатор из «Египетских ночей». Но если не дают темы? Если издеваются тишиной, молчанием?

Маяковскому нужна была бесконечная гонка, он всю жизнь мучительно боялся остаться без дела, остаться наедине с самим собой. Каждый поэт в глубине души понимает, что? его погубит.

Может,

окажись

чернила в «Англетере»,

вены

резать

не было б причины.

У Маяковского на Лубянке были чернила. Но писать было нечего. Ни одной темы. Чтоб хоть как-то развлечься, он пишет предсмертную записку. Маяковский — поэт, у которого всё получилось в полной мере. Всё, кроме поэзии, которая смогла его убить, но не смогла сделать по-настоящему бессмертным.